Alluvioni e clima estremo: l’effetto “cul-de-sac” che minaccia il Mediterraneo

Nel maggio 2023, l’Emilia-Romagna è stata travolta da alluvioni estreme che hanno provocato 17 vittime, migliaia di sfollati e danni stimati in 8,5 miliardi di euro. Da allora, la regione ha subito altre inondazioni devastanti, segno di una crescente vulnerabilità agli eventi meteorologici estremi.

Un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports ha analizzato le cause che hanno alimentato quelle alluvioni e ha individuato le condizioni atmosferiche e geografiche che potrebbero favorire episodi simili in futuro.

Un mix di fattori alla base delle alluvioni estreme

Le alluvioni sono spesso il risultato di precipitazioni intense e prolungate. Con il riscaldamento globale, la frequenza di questi fenomeni è destinata ad aumentare. Tuttavia, lo studio mostra che non basta la sola pioggia a determinare un’alluvione estrema: entrano in gioco anche altri fattori come l’umidità del suolo, la topografia del territorio, l’uso del suolo e la vicinanza al mare.

Nel caso dell’Emilia-Romagna, i ricercatori hanno osservato che le inondazioni del 2023 non furono causate da un singolo evento di pioggia estrema, ma da un accumulo di precipitazioni per diversi giorni consecutivi. La conformazione geografica della regione ha amplificato gli effetti, intrappolando l’umidità e favorendo la saturazione del terreno.

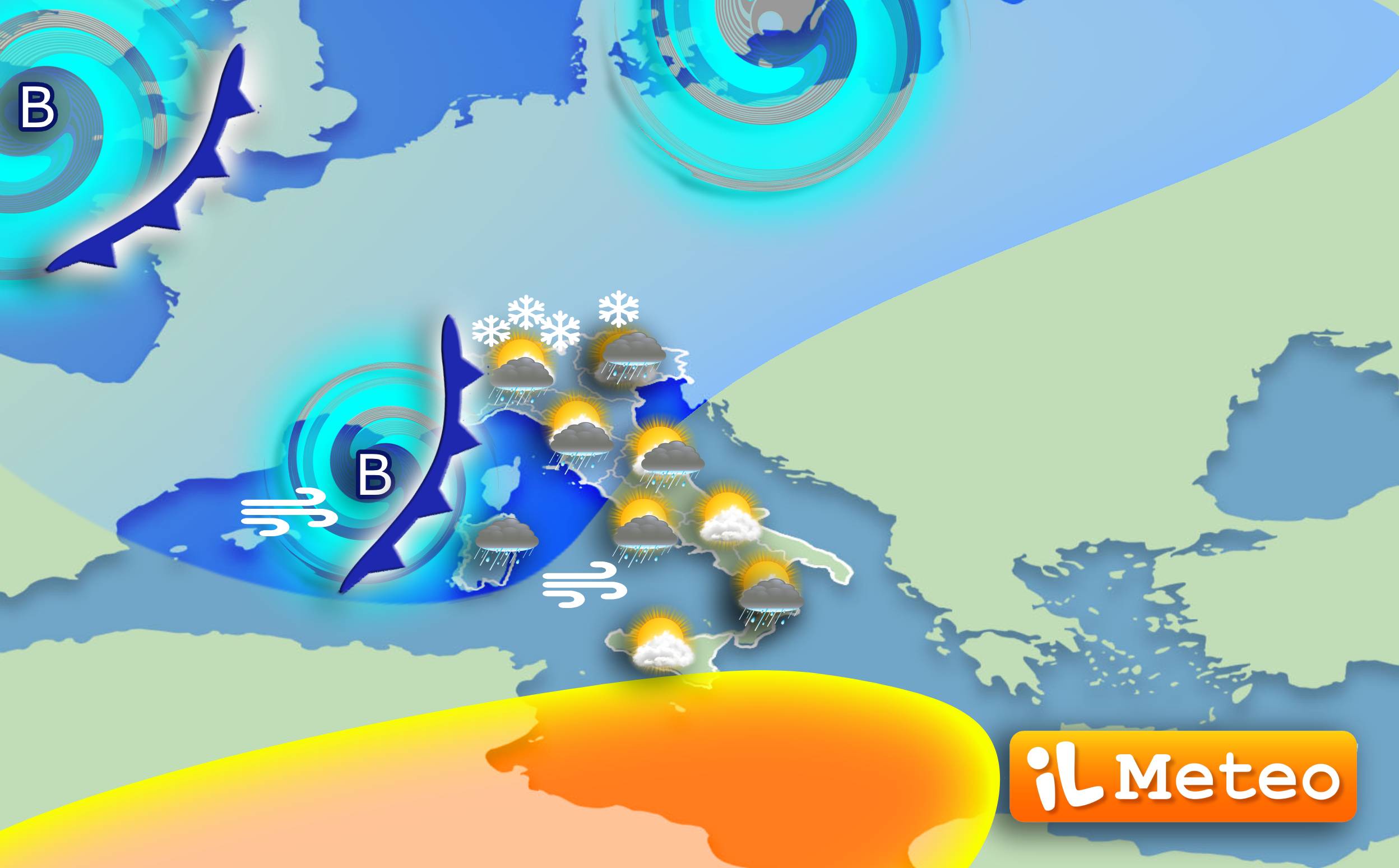

L’effetto “cul-de-sac” e il ruolo dei cicloni persistenti

Secondo lo studio, la particolare topografia dell’Emilia-Romagna ha contribuito a creare un effetto “cul-de-sac”: le catene montuose hanno intrappolato l’umidità proveniente dall’Adriatico, impedendole di disperdersi. Questo fenomeno, combinato con la presenza di un ciclone stazionario, ha prolungato le piogge e scatenato le alluvioni estreme osservate nel 2023.

Lo stesso meccanismo, spiegano gli autori, potrebbe aver contribuito anche alle inondazioni avvenute nel 2024. Eventi di questo tipo non sono un’esclusiva dell’Italia: altre regioni del Mediterraneo con caratteristiche geografiche simili potrebbero affrontare rischi analoghi.

Un rischio esteso a tutto il Mediterraneo

Enrico Scoccimarro, primo autore dello studio e ricercatore senior presso il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), spiega che i cicloni persistenti osservati sull’Italia settentrionale non sono fenomeni unici. Aree costiere e vallive di altri Paesi mediterranei, con conformazioni orografiche simili, potrebbero subire eventi altrettanto intensi.

Il cambiamento climatico aumenta la probabilità che questi cicloni restino più a lungo su aree ristrette, amplificando gli effetti delle precipitazioni. Per questo motivo, è fondamentale sviluppare strumenti previsionali capaci di individuare i segnali premonitori e ridurre i rischi per le popolazioni.

Un nuovo indicatore per migliorare le previsioni

Per affrontare questa sfida, i ricercatori del CMCC propongono un innovativo indicatore chiamato “persistenza della densità dei cicloni”. Questo strumento consentirebbe ai meteorologi di tracciare i cicloni più pericolosi, migliorando la capacità di prevedere eventi di maltempo estremo nelle aree vulnerabili.

“Questo lavoro rappresenta il primo passo di un piano di lungo periodo per sviluppare sistemi di allerta precoce per gli eventi alluvionali su scala stagionale”, afferma Scoccimarro. L’obiettivo è superare gli attuali limiti dei modelli numerici, prevedere con maggiore precisione le precipitazioni estreme e aiutare le comunità a prepararsi meglio ai disastri.

Nuovi scenari climatici

Con il cambiamento climatico che rende più frequenti e intense le alluvioni nel Mediterraneo, la prevenzione e la pianificazione diventano strumenti essenziali per proteggere vite e territori. Investire nella ricerca, nei sistemi di allerta e nella resilienza delle infrastrutture è oggi una priorità non più rimandabile.

Share this content: