Buco dell’ozono: segnali di ripresa dall’Antartide secondo NASA e NOAA

Il buco dell’ozono sopra l’Antartide nel 2025 è stato uno dei più piccoli registrati negli ultimi trent’anni, confermando la tendenza al recupero dello strato di ozono grazie all’efficacia del Protocollo di Montreal e dei suoi successivi emendamenti. NASA e la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno riportato che quest’anno il buco è stato il quinto più piccolo dal 1992, segnando un ulteriore passo verso la completa ricostituzione prevista entro la fine del secolo.

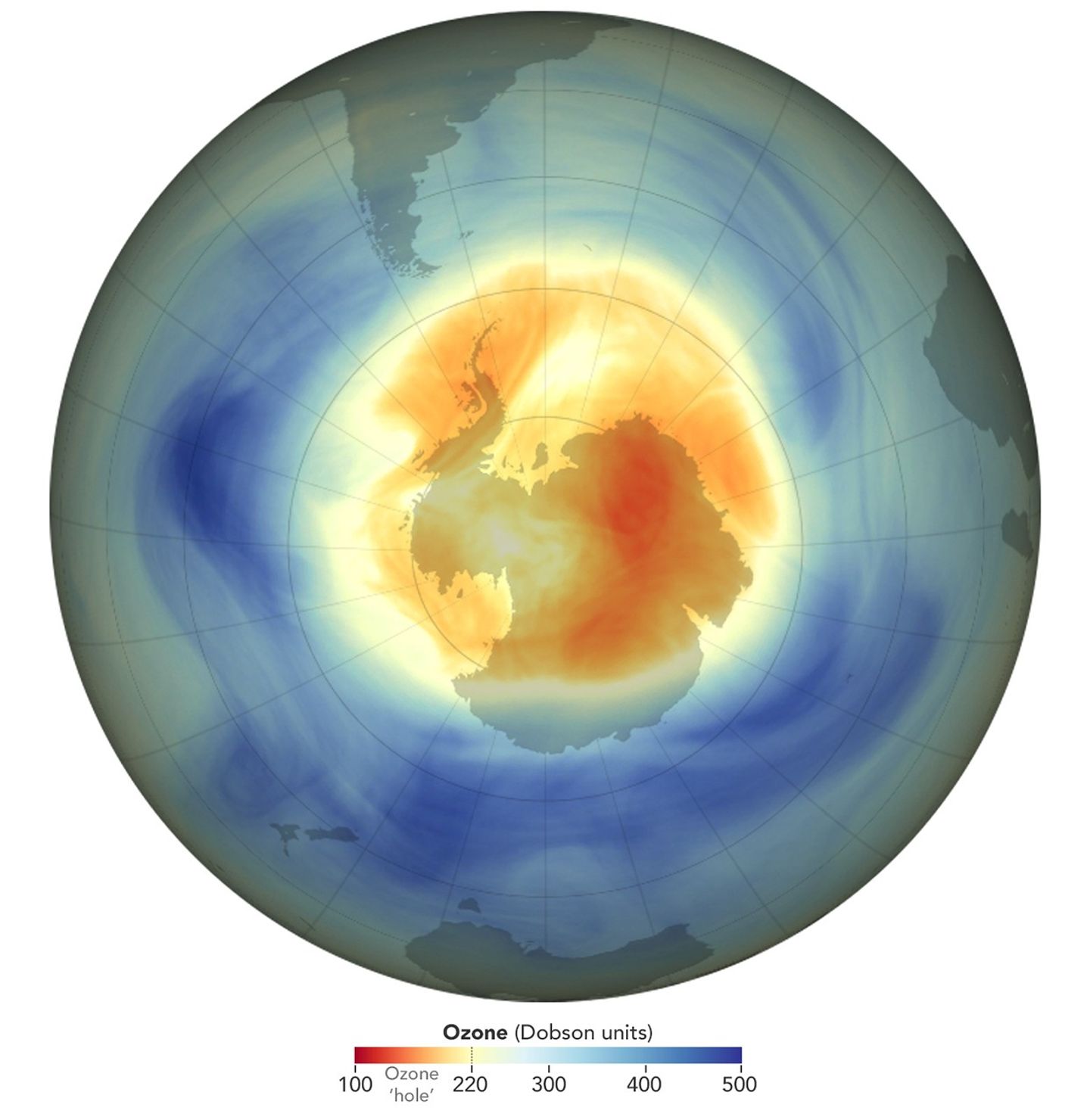

Nel periodo di massimo assottigliamento, dal 7 settembre al 13 ottobre, l’estensione media è stata di 18,71 milioni di chilometri quadrati, circa il doppio della superficie degli Stati Uniti contigui. Un altro segnale incoraggiante è la chiusura precoce: il buco si sta disgregando quasi tre settimane prima rispetto alla media dell’ultimo decennio.

Le dimensioni del buco dell’ozono nel 2025

Il picco giornaliero di estensione è stato registrato il 9 settembre, con 22,86 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di un valore circa il 30% inferiore al record assoluto del 2006, quando furono raggiunti 26,6 milioni di chilometri quadrati. NASA e NOAA hanno classificato il buco del 2025 al quattordicesimo posto per ampiezza in una serie storica che parte dal 1979.

Il ricercatore Paul Newman ha sottolineato che i buchi dell’ozono si stanno formando più tardi nella stagione e si stanno chiudendo prima, segnale di un lento ma costante recupero. Tuttavia, il ritorno ai livelli degli anni Ottanta richiederà ancora diversi decenni.

Il ruolo del Protocollo di Montreal

Lo strato di ozono svolge una funzione fondamentale nel filtrare i raggi ultravioletti (UV) dannosi per la vita sul pianeta. La sua distruzione è causata da composti contenenti cloro e bromo — come i clorofluorocarburi (CFC) — un tempo diffusi in aerosol, sistemi di refrigerazione e prodotti industriali.

Grazie al Protocollo di Montreal del 1987, tali sostanze sono state progressivamente eliminate o sostituite. Stephen Montzka della NOAA ha ricordato che i livelli di composti ozono-distruttivi nella stratosfera antartica sono diminuiti di circa un terzo rispetto ai valori pre-crisi. Secondo le stime, il buco del 2025 sarebbe stato oltre un milione di miglia quadrate più grande se i livelli di cloro fossero rimasti quelli di venticinque anni fa.

Le sostanze vietate permangono però a lungo nell’atmosfera e continuano a fuoriuscire da vecchi materiali, discariche e impianti industriali. Per questo le proiezioni collocano la piena normalizzazione dello strato di ozono non prima della fine degli anni Sessanta.

Perché il buco dell’ozono varia di anno in anno

Oltre ai composti chimici, fattori meteorologici influenzano annualmente la dimensione del buco dell’ozono. Nel 2025 un vortice polare insolitamente debole ha mantenuto temperature superiori alla media nella stratosfera, contribuendo a ridurre la formazione del buco. Lo ha spiegato Laura Ciasto del NOAA Climate Prediction Center.

Temperature più elevate limitano la formazione delle nubi stratosferiche polari, fondamentali per le reazioni chimiche che intensificano la distruzione dell’ozono.

Come la NASA e la NOAA monitorano lo strato di ozono

La misurazione dell’ozono globale avviene tramite una rete integrata di satelliti e strumenti a terra. Tra i dispositivi attivi ci sono il satellite Aura della NASA, i satelliti NOAA-20 e NOAA-21 e la missione Suomi NPP, gestita congiuntamente da NASA e NOAA.

Le osservazioni da palloni atmosferici del South Pole Atmospheric Baseline Observatory hanno registrato il valore minimo dell’anno: 147 Unità Dobson il 6 ottobre, lontano dal minimo storico di 92 Unità Dobson rilevato nel 2006.

L’Unità Dobson misura la quantità totale di ozono presente in una colonna d’aria verticale: 100 Unità Dobson corrispondono a uno strato equivalente di appena 1 millimetro in condizioni standard di temperatura e pressione.

Recupero lento ma positivo: le prospettive future

Le analisi di NASA e NOAA indicano che lo strato di ozono continuerà a rafforzarsi, grazie alla riduzione progressiva dei composti chimici dannosi. Tuttavia, la lunga persistenza di tali sostanze nell’atmosfera impone tempi di recupero molto lenti, con una normalizzazione attesa non prima della seconda metà del secolo.

La tendenza osservata nel 2025 conferma che i trattati internazionali hanno avuto successo e che la cooperazione globale può produrre miglioramenti concreti nella salvaguardia del clima e dell’ambiente.

Share this content: